先週あたり、個人住民税の通知が届いた方も多いことと思います。

この6月から、全ての国民に森林環境税という国税が1000円課税されています。

飯能市は市域の約75%が森林なので、関心の高い市民の皆さまも多いところですが、報道では定額減税、物価高騰で厳しい国民の生活に4万円減税しますよばかりが報道されていた印象もあります。

今回は、飯能市にとっても重要なこの森林関連の税についてと

いよいよ任期もラストイヤー4年目となる新井市政最大の公約の1つ久下六道線整備を含む都市計画道路について

また全国的な課題であります老朽化する公共施設について質問しました。

森林環境税及び森林環境譲与税について

課税と分配見直し

森林環境税は、令和6年度から課税される国税であり、市町村の個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、国より森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

皆さんから徴収されるのが森林環境税、国から自治体に譲与されるのが森林環境譲与税。

自治体への年間譲与額は約600億円を予定されており、各自治体では、使途一覧を公表することとなっています。

まずは、森林環境税について、簡潔にわかりやすいご説明をいただきたくお伺いいたします。

【答弁概要】

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税。令和6年度から、市町村の個人住民税均等割と併せて1人年額1千円が賦課徴収される。

また、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県及び市町村へ譲与されることとなるが、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を源資として、令和元年度から譲与されている。

今回の森林環境税が課税されるのに先立って、令和元年から、森林環境譲与税が飯能市にも分配されている。

それだけこの国の森林整備が危機的な現状にあるということです。

飯能市でも、この森林環境譲与税を活用し、様々事業を行ってきており、今年度も私有林整備として特定間伐等推進補助金、森林整備として森林境界明確化業務、森林整備事業費補助金、生活対策伐採、小中学校天板事業、木材利用促進としてはしらベンチの設置賃料に使われる予定とうかがっています。

間伐、境界の明確化といった森林整備、生活対策として木々の伐採に係る補助、西川材を机の店番に使うですとか、はしらベンチといった木材利用等々を市としても進めるためにこの税を活用してきましたし、議会でも各議員が取り上げてきました。

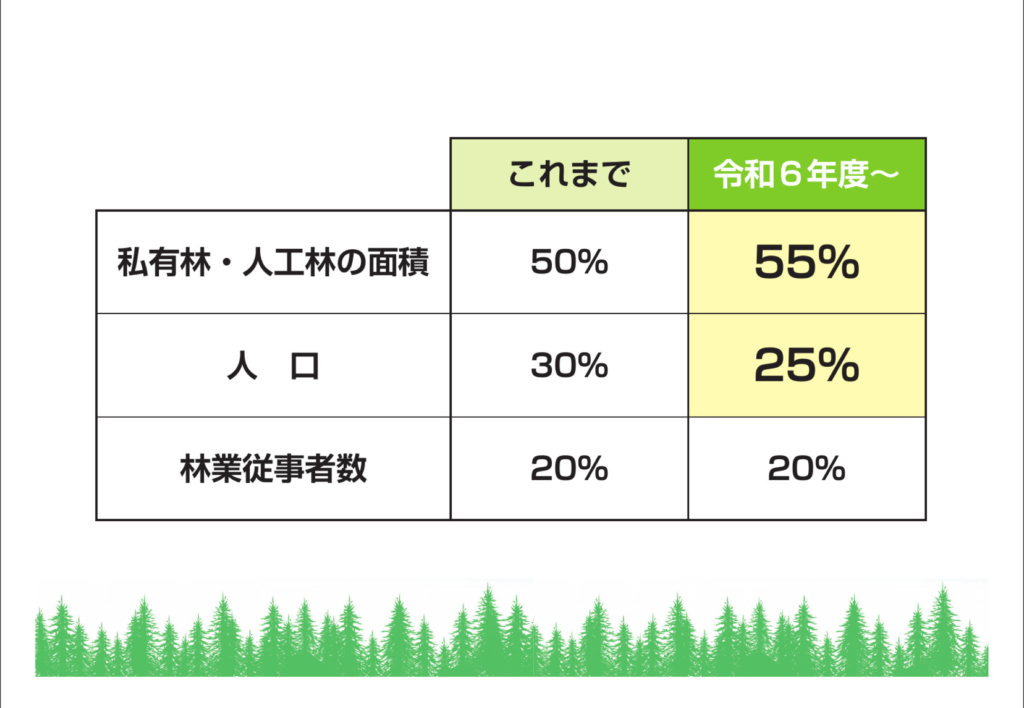

この森林環境譲与税については、様々課題も指摘されてきました。分配基準が森林面積、人口、林業従事者数の割合に応じていたため、森林を有さない都市部に多く分配されるなどです。そこで税制改革により分配見直しが行われることとなったわけですが、この見直しについて、飯能市ではどのような影響、効果があると想定されているのか、お伺いします。

【答弁概要】

令和5年度の森林環境譲与税の譲与実績は、県内2位の森林面積を有する本市の譲与額は、6,081万6千円で、人口1位のさいたま市(1億4,085万円)、森林面積1位の秩父市(7,491万6千円)、人口2位の川口市(6,346万4千円)に次ぐ県内4位となっており、森林面積は少なくても人口の多い都市部の自治体にも、多く譲与されている。

国では、森林環境譲与税の活用実績等を踏まえ、令和6年度の税制改正において、森林環境譲与税の譲与基準を見直し、これまで、私有林人工林面積100分の50、林業就業者数100分の20、人口100分の30の割合であった基準を、私有林人工林面積100分の55、林業就業者数100分の20、人口100分の25に改正。

私有林人工林面積の割合を上げ、人口の割合を下げることにより、山間地域への配分が手厚くなる改正となっており、本市への譲与額が増額されるものと見込んでいる。

譲与額が昨年度飯能市は4位。多く分配されてはいますが、金額的には人口の多い都市部がどうしても高くなる。全国的にはもっと格差の大きい自治体もあります。

そこで税制改正されて、山間地域に分配が手厚くなるようになったので、飯能市としても増額を見込んでいるということでした。

税制改正で譲与額が増える、課税によってこれまで森林に全く縁も関心もなかった地域でも関心が高まる、そして何よりSDGsの考え方がここ数年で一気に浸透して、地球環境を考えようという意識がこれだけ高まっている時代にあって、ここはチャンス、森林を有する自治体として飯能市から、国全体で危機的な状況にある我が国の森林整備について取り組もうという機運を醸成していくべきと考えます。

自治体間協定

目的税ですので、分配された譲与税は、森林整備や担い手育成、木材利用と使途が限られており、都市部の森林が面積があまりない自治体では活用しきれず、例えば渋谷区は全額基金化、大田区も約8000万円全額基金化など、未消化で基金に回す自治体が続出しました。そこで税制改革により配分見直しとなったわけです。

しかし、この見直しを経ても、人口の多い都市部への財源の偏在は続き、森林がなく、活用先がないという自治体は対応に苦慮することとなります。

そこで広がりつつあるのが自治体間協定。

例えば千葉県。浦安市では、令和4年度の使途について、森林環境譲与税1700万円のうち、山武市で実施される森林整備費に500万円を支出するなど森林整備への活用すると報道がありました、

それでも1700万のうちそれ以外は、浦安市森林環境譲与税基金になったとのことですが、まずはこうした自治体間の協定により、都市部の自治体が森林整備へ支出することで、地球温暖化への意識を更に高めて活用実績を作ることは、山を守り健全な姿を取り戻す大きな一歩となります。

その他にも、森林環境譲与税を森林の保全や環境整備に役立てようと模索している事例は多数あり、やはり一気に増えている印象もあります。

例えば中央区では、同じ東京都の檜原村に森林整備支援を行い、雑草刈りや間伐・枝打ち、食害防止柵等の支援をしているそうです。

首都圏で特に森林の少ない都市部の自治体へ、協定を結ぶことで、森林整備や産業の振興が可能となります。こうした自治体へ自治体プロモーションを行い、都市部自治体の森を設定するなど、積極的に協定を得て森林関連事業の財源を確保していく必要はないでしょうか、ご所見をお伺いします。

【答弁概要】

森林環境譲与税は、国全体の課題である森林整備への対応のために創設されており、市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされている。

しかしながら、整備すべき森林が少ない都市部の自治体では、具体的な使途が決まらず、基金として積み立てているといった事例もある。

都市部の自治体と森林を有する自治体が連携し、森林の整備や利活用に関する取組を行うことによって、この課題を解決しようとする自治体間の協定が行われていることは承知している。

本市では、「第7次飯能市森林整備計画」において、「森林資源を生かしたまちづくりの推進」を基本方針の1つに掲げ、森林資源を活かした都市交流、流域レベルの林業・木材産業の発展に努めている。

これまで森林環境譲与税を活用し、森林整備を進めてきているが、森林が市域の約75%という広大な面積を占める本市としてはまだまだ森林整備が必要な状況。

自治体間協定は、現段階ではないが、自治体間での連携により本市の森林整備を進めていくことは大変重要かつ有意義な取組の一つであると認識している。他市の事例を研究するとともに、本市の森林施策等について都市部の自治体へ積極的にアピールしていく。

分配された譲与税を使って、森林資源を活かしたまちづくりのための取り組みを進めてこられたことはよく承知しています。

だからこそ、ここは飯能市が中心となるくらいの熱量で、この国の未来を、未来の森、水、空気を守りましょうよと、譲与税の使い道どうするか悩む自治体に、地球温暖化や水の未来に投資しましょうよと働きかけるのは、絶対に共感されます。ここは飯能市からやりましょう。

水源林保全の協定

愛知県大府市は、市域3366haのうち、森林は約100haと、森林環境譲与税の活用に苦慮していたことから、今年度より、水を受益するという観点で、上流域の森林育成を支援することにしたそうです。

愛知用水の水源である木曽川水系の牧尾ダムがある、長野県王滝村、木曽町と水源林保全育成などで連携協定を締結しました。

この特徴は、単年度ではなく中長期の支援継続を期待したものとなっています。名古屋市は長野県木祖村と協定を結んでおり、水源林保全協定は国も推奨している枠組みであり、各自治体でも行政や議会のコンセンサスが得やすいものです。

飯能市には水があります。

下流の自治体でも取水が行われる入間川、有間ダムがあり、埼玉県民や荒川と合流することで東京都民の水がめの一部となっています。

入間川及び荒川の水を取水している自治体へ、水源林保全の協定を進めて水源林の整備に充ててはいかがでしょうか、ご所見をお伺いします。

【答弁概要】

本市の森林は、入間川、高麗川及び横瀬川の源流として、水源を涵養する機能を有しており、荒川を通じて、埼玉県民、東京都民の皆さんに、日々の生活に必要な水を届けている。

この貴重な水源を涵養する森林機能を確保、発揮していくためには、適切な森林整備や維持管理が欠かせないものと認識しており、そのための取組が上流部に位置する自治体としての大きな責務と考えている。

都市部の自治体へアピールする際には、このような森林が持つ重要な機能についても、併せて発信していく。

水源を守るために山を整備していくことは責務というご答弁。ご尽力されている関係者の皆さまには敬意を表するところです。

恐らく森林のないところに住んでいるから、森林環境税を取られるのは納得いかないという感覚はあまりないのではないかと思います。目的税の是非はさておいて、水や空気は森が守られてこそだというのが一般的ではないかと。

水源林保全協定は国も推奨している枠組みなので、各自治体でもまずは取り入れやすいところかと思います。

この6月議会の経済建設委員会で、3月に起きた正丸峠の崩落現場を視察しました。

かなり危険な現場で復旧工事が進められていましたが、これだけの崩落が大雨で起きた災害というわけではなくて、凍結融解、地盤に含まれる水分が急な寒暖差で凍ったり解けたりすることで土砂崩れが起こるという現象とのことでした。

周辺も、いつどこが崩れてもおかしくない状況で、山が風化していて、本当に国全体で考えなくては山が守れない。

委員会質疑では、今回崩れた箇所の復旧工事も4000万ほどかかるとのことで、水源林保全として取水している地域自治体の譲与税を活用できないかといった発言もありました。

ぜひここは待ったなしで進めていただきたいと思います。

埼玉県のマッチング活用

越谷市は小鹿野町と脱炭素協定を結び、二酸化炭素吸収量を増やす目的で、森林の整備費用を支出しています。

二酸化炭素排出量ゼロを2050年までに達成しなければならない中で、越谷市内の二酸化炭素排出の一部を埋め合わせることが可能なカーボンオフセットの取り組みです。

これは埼玉県内の森林の多い自治体と都市部の自治体との、森林整備に向けた連携を進めるもので、埼玉県によるマッチング支援により成立したものです。

今年度から越谷市は具体的に事業を始めるということで、令和31年度までに、90トンの削減効果が見込めるとのことです。

このカーボンオフセットで相殺する仕組みは奈良県でも木材利用促進の協議会で活用法として協議され、田原本町が川上村と連携協定を結んでいます。こうした枠組みは千葉県でも30以上の自治体が参加して測量など準備を進めています。

埼玉県のマッチング制度も活用して、市独自で脱炭素の観点からも都市部の自治体との連携を目指すなど、都市部の自治体に貢献しつつ、森林整備を進めてはいかがでしょうか。

また、埼玉県へ森林分野での県内の自治体協議会設立を具申してはいかがかと考えますが、ご所見をお伺いします。

【答弁概要】

埼玉県は、「都市部の市町と山側の市町村が連携して森林整備や木材利用等を行い、森林の公益的機能の維持・発揮を図る」ことを目的に「埼玉県山とまちをつなぐサポートセンター」を設置している。

このサポートセンターでは、森林環境譲与税を活用した森林整備や木材利用などの取組の意向について、情報の収集や提供を行うとともに、森林整備など連携した取組の意向のある市町村への連絡・調整、協定締結の支援といった「マッチング支援」を行っている。本市においても、山側に位置する自治体として、既にこのマッチング支援に参加している。

これにより、下流部の自治体(1市)が、本市の森林環境譲与税の活用に興味を持ち、昨年度末担当者に本市を訪れていただいた。

その際、本市の森林整備の現状や森林環境譲与税の活用状況などについて説明し、木材活用の事例として「はしらベンチ」を紹介した。

今年度に入り、当該市のその後の状況をお聞きしたところ、引き続き検討している状況であるとのこと。

埼玉県へ森林分野での県内の自治体協議会設立の具申ついては考えていない。

林業振興

国内では、林業事業者の高齢化や、木材価格変動などで産業が縮小しています。

ここまでの論点のほかに、木材利用の促進があります。

木材の調達は、県内産や、国産材という点が特に重視されており、飯能市の林業振興にも大きな可能性を与えるものです。

港区では基金化ではなく、みなとモデル制度の運用として、区と協定を締結した協定自治体や協定自治体から産出された木材(協定木材)製品事業者に関する業務全般に有効活用するとしています。

港区の取り組みはHPだけでも様々発信されており、その意識の高さがうかがえます。

木材調達には、角材や板材などの木製品、ベンチなどの製材品としての供給が必須で、自治体需要の把握が前提です。

千葉県では、官民問わず木材生産事業体に対して、必要とされる製材品への加工をコーディネートすることが求められ、千葉県森林組合連合会が業務委託を受けて担当し、先の浦安市と山武市のほか、令和五年にも森林のない習志野市が南房総市と地域木材利用モデルの協定を締結しています。

林野庁は、公共施設(役場、小中学校、保育園、公民館等)の木造・木質化、ウッドデッキ・木柵等の施設の整備、公共施設への木製什器(机、いす、ロッカー等)の設置、

多くの利用者がある民間建築物の木造・木質化への補助 等、民間施設の木質化等を促進するための、木材供給自治体と建設主とのマッチングや、アドバイザー人材の育成、間伐材や林地残材を有効活用するための加工施設等の検討や施設整備、運搬経費の補助を奨励しています。

木材業者と都市部自治体事業者の商談会の設定や、木材の建築物等への需要に応じた調整など、需要を踏まえれば大きな産業振興となります。

協定の活用と、コーディネート機能を担える団体への業務委託など、林業振興に他自治体の森林環境譲与税を用いられるよう、検討すべきと考えますが市のご所見をお伺いします。

【答弁概要】

都市部の自治体等で西川材を利用していただくことは、西川林業の振興につながるものと認識しており、第7次計画に基づき取り組んでいる。

令和6年4月に、飯能商工会議所、西川地区木材業組合、埼玉県及び本市の4者で「優良木材「西川材」の利用促進に関する協定」を締結。

この協定は、4者が連携することで市内外の建築物等への西川材の利用促進や普及活動を推進していこうとするもの。

4者の連携による情報共有や新たな木材需要の把握などを通じて、森林環境譲与税を活用した西川材の利用促進を図るとともに、都市部自治体との協定などにもつなげていきたい。

また、お質しの港区で取り組んでいる「みなとモデル制度」は、港区が森を持つ自治体と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を結び、協定自治体から産出される木材の使用を促進しようとするもので、本市も協定自治体の一つとなっている。

飯能市内の西川材を扱う事業者は、この協定に基づき登録事業者として登録することで、港区内での公共施設、民間建築物等へ西川材を供給することができるというもの。

飯能市内では、4社が登録済となっており、さらに、1社が登録に向けた準備を進めていると伺っている。

引き続き、本協定等を通じて、西川材の新たな利活用や利用機会の創出を図り、都市部の自治体へ売り込めるよう、取り組んでいく。

最後に一点うかがいます。飯能市では森林環境譲与税の使途として、はしらベンチの設置賃料に活用することで、木材利用促進に取り組んで来ました。

はしらベンチについては、令和4年6月の一般質問でも「歩く人への配慮について」という観点からベンチについて一般質問をさせていただいておりまして、その中ではしらベンチが非常にサステナブルな飯能発の商品であること。はしら材を乾燥させる過程をベンチとして活用して、2次3次と活用し、土に還すもの。

木材の利活用としてとても時代に即した取り組みで、環境にも座る人にも優しく、木のぬくもりにも触れられるということで、ぜひもっと多くの人に知っていただいて、木材利用促進の代表・はしらベンチとなるとよいなと思ってきましたが、今ではあちこちの自治体でも見かけるようになりました。

とにかくこの柱ベンチは、木材利用促進として非常に優れた役割を担っており、飯能発の画期的商品であるはしらベンチ、もっと全国的に知られ広がる可能性がすごくあると感じています。

今はどのくらい広まり、口コミや評判などが広がっているのか、現在の状況をお伺いします。

【答弁概要】

はしらベンチには、間伐材を利用し乾燥過程の柱材をベンチとして活用するもの。

本市では令和元年からこのはしらベンチを借上げ、市内外に設置し西川材のPRを図っている。

令和6年度は、90台を借上げ、飯能駅北口及び南口バス停、東飯能駅自由通路、銀座通り、飯能河原などに65台、市外では、さいたま市役所、所沢市役所、狭山市地域交流センター、入間市役所、ウエスタ川越、日高市立図書館、サイボク本店、角川武蔵野ミュージアムなどに25台を設置、

はしらベンチを考案した合同会社西川バウム様では、はしらベンチが徐々に認知されてきており、現在では埼玉県内に約280台、東京都内に約30台、遠くは、福岡市役所や岡山市内にも設置されており、設置総数は、320台を超えているとのこと。

この取組は、森林資源の循環利用だけでなく、二酸化炭素固定化量の増加にも繋がることから、林業の振興とともに、環境保全にも貢献するもの。西川材のPR及び西川材の利用促進の取組の一つとして、支援したい。

次の2にも関連しますが、ベンチはまちなかの賑わいに関係しています。3月に開催された飯能まちなか未来シンポジウムでも基調講演の講師が「ベンチはあればあるだけいい。まちなかにベンチがあると人は座る。座れる場所は非常に重要」だと話されていました。

志木市もその取り組みの一環としてはしらベンチを活用されています。

普通のベンチは置くと汚れていくし、花粉もひどいし、朽ち果てたベンチは本当に座りたくない中で、このはしらベンチは定期的に交換されて、いつもきれいで、木の香りがする、そして木や自然環境に貢献も出来る、こんなベンチ恐らくどこにもない。

先日、生みの親である西川バウムの浅見さんの講演会に行きました。都市設計にベンチは多いほどよい、まちの賑わいづくりの道具として、レンタルで実験的においてみることもできるし、どんなイベントでもベンチは使える、そしてレンタルであることで、木がサイクルしていく。

東京のど真ん中であったイベントでは、知った人からかなり問い合わせもあって、小池都知事も強い関心を示されて今後の展開があるかもというお話で、飯能からさらにはしらベンチが全国へ広がるのはとても嬉しいですし、森の可能性を広げます。

はしらベンチが産声を上げた時から支援してきた市としても、今後もぜひ広報に力を入れていただきたいと思います。

都市計画道路とまちづくりについて

久下六道線整備

新井市政においては、市長の専門分野であり公約でもある道路整備について、大幅に進捗しており、区画整理地内の生活道路も整備が進みましたので、実感されている市民のお声もよくうかがいます。

中でも、最大の市長公約である都市計画道路久下六道線整備は、説明会や報告会も行われ、飯能市駅前ということで、市民の関心は高く、多数の意見が出ています。

都市計画道路は、交通、環境、防災など様々な機能を発揮し、良好な都市形成に寄与するよう計画されており、本市における都市計画道路は、市街化区域を中心に位置付けられています。

その都市計画道路である久下六道線の整備の整備、まずは、あらためてなぜ整備が必要なのか、どのような計画に基づいて進められているのか、お伺いします。

【答弁概要】

現在の久下六道線は、道路幅員7メートルと狭く、道路両側には電柱が立ち並び、歩行者や自転車が安全安心に通行できない状況。

このため、誰もが安全安心に通行できる空間や、防災空間としての整備、また買い物客等がゆとりをもってまちなかを回遊・滞在できる場の整備が必要。

また、都市計画道路の整備は、社会情勢や他の公共事業との関連性を踏まえ、事業に着手してきた。

市街地部の交通渋滞解消を目的に、国道299号バイパス(青木大久田線)や川寺上野線といった環状道路網の整備を行うなど、その時点で整備が必要になった都市計画道路を、総合振興計画や都市計画マスタープランといった上位計画に位置付けをし、粛々と整備してきた。

久下六道線は、市街地周辺の都市計画道路が完成し、環状道路網の整備に目途がついてきたため、次の段階として中心市街地の道路である久下六道線の整備に着手したい。

都市計画道路の見直し

都市計画決定されたものの、長期間整備されない都市計画道路が多いことから、全国的に都市計画道路の見直しが行われている事例が多数あることも事実です。

また、人口減少など社会情勢の変化などから、都市部でない自治体の駅前の商店街について、道路整備の負の影響は様々な研究事例からも指摘されています。

セットバックによる拡幅や電柱の地中化で、道路は広くきれいになるものの、道路拡幅による商店の消失、自動車の通過がメインとなる駅前の道路、建て替えられた建物が住宅やマンション等になる、周辺の店舗もシャッター化するなど、殺風景で閑散とした駅に向かう車が通るだけの事例は実際に各地の地方自治体で見られます。

駅前において、セットバックを伴う事業は商店等の影響が避けられず、リスクもあります。

都市計画道路久下六道線整備において、店舗等の事業者や経済面への影響について、どのように試算、想定されているかお伺いします。

【答弁概要】

久下六道線整備により、歩行者や自転車が安全に快適に通行する空間が確保されるため、一般的には次のような影響が想定される。

安全性や利便性が向上することで、車椅子のほか高齢者や子供など誰もが移動しやすくなり、歩行者等の通行者増加に伴い、沿道店舗への集客増加の可能性が広がる。

経済面では、久下六道線に歩道が整備されると、固定資産税路線価が上昇することで、沿道における固定資産税の課税標準額の増加が想定される。

秋田市では、20年以上整備に着手していない都市計画道路のうち、交通需要などを見据えて13路線18区間について計画を廃止しています。

未整備の39路線のうち、人口や交通需要、将来の交通量や混雑度、周辺状況を踏まえて計画の必要性や実現性を評価し、存続、変更、廃止を選択したそうです。

変更の候補については、拡幅などを計画していたが、必要性が低いと判断して道路幅を見直したとのこと。

廃止の候補でも、交通量が現状あり、狭く見通しが悪い現道はどうするのかという指摘も想定しており、都市計画道路としてのフル規格の整備はしなくとも、課題のある個所でスポット的に道路の改良事業を行うということです。

10年前にも見直しをしており、さらに詳細な検討や地元説明、都市計画変更へと手続きを進めるとのことでした。

久下六道線も、用地買収や移転、補償は決して簡単ではなく、7-10年かかることも想定され、将来の状況によっては、長期間空き地などが発生し、駅前の賑わいにマイナスとなる可能性も否定はできません。

国土交通省公表の都道府県別及び市区町村別の見直し実施状況(R5.3末時点)をみますと、飯能市は全て都市計画の廃止・変更済と回答されていますが、どのように見直しを行ったのか、様々な検討や議論がなされたのか、市内の状況からは疑問も残ります。

セットバックの在り方、広い道路を作ることへは、市民からの疑問視する声や様々な意見もあり、時代に合わせた見直しの検討は常に必要です。

市内の都市計画道路の見直しについて制度化をして、評価を行うべきですが、どのように見直しを実施されているのか、ご所見をお伺いします。

【答弁概要】

平成16年度頃、全国的に都市計画道路の計画見直しが始まっており、埼玉県においても、都市計画決定後20年以上経過し、かつ長期間にわたり整備がされていない都市計画道路について、平成17年3月に「長期未整備都市計画道路の見直しガイドライン」を策定し、県内市町村と連携して、一斉に必要性を再検証した。

久下六道線の計画見直しは、このガイドラインに基づき、国道299号バイパスなど周辺道路の整備が進み、交通量の減少が見込まれるといったことから、平成18年度に、幅員の見直しを検討した経緯はある。

しかし、中心市街地の活性化という課題がある中で、まちなかに人を呼び込むための基盤整備として、だれもが安全で快適に通行できる空間の整備が重要と考え、見直しを行わない方針としたもの。

影響とビジョン

都市計画道路久下六道線整備に関する意見交換会での質疑応答やアンケートでは、実に多種多様な意見が出ています。

ご意見の傾向として、先の質問でうかがった計画や整備そのものに関することとはまた別な、この整備によってどんな未来を描くのか、整備され広くきれいになった道でどのように、まちなかの活性化、賑わい創出、ウォーカブルなまちづくりを実現していくのか、そこが見えない、イメージできないことからの、ほんとにできるのといった不安や混乱、財政面からの慎重な意見が多数寄せられているように感じています。

久下六道線整備は最も大きな市長公約の一つであり、都市計画道路はただ道路を広げてきれいにするだけではない、まさにまちづくりのビジョンを担うもの、だからこそ市長の強い思いで進めていると理解しています。

シンプルに市長の考えるまちなかのビジョン、賑わいがあって歩きたくなるまちづくりとはどんなものなのか、お聞かせください。

【市長答弁】

市の顔である「まちなか」にもう少し元気を出してもらいたいという思いで私は、「まちなかの活性化、賑わいの復活」や「久下六道線の改良整備」を公約とし、「飯能まちなか未来ビジョン」を作成しました。

これからの「まちづくり」は、今までは車中心でありましたが、これからは人を中心とした、いわゆる「ウオーカブルなまちづくり」が求められています。

例えば、まちなかに森林文化都市を感じ、居心地が良く、歩きたくなる歩道があれば、そこに歩く人が増えると予想されます。そうなりますと、市内外の多様な人々を更に引きつける好循環が生まれ、街の魅力が向上し、さらに活性化するものと考えています。

現在、商工会議所や観光協会をはじめ、商店街、地域住民等と膝を交えた懇談会を実施しており、良い方向に向かいつつあるという感触を得ています。

そういったことから、私は何としてでも、久下六道線の整備をはじめとして、市民の豊かな暮らしを実現してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

PPP/PFIについて

市営住宅への検討

市営住宅の現状と在り方については、議会で常に質疑がなされ、常任委員会でも先進自治体の事例を視察するなどしてまいりましたので、直近では野口議員がかなり具体的な提案の一般質問等をされていました。

その後の常任委員会では、進捗について、特に主だったものはないとの答弁で、多くの自治体が頭を悩ませる課題ではあるところですが、人口減少の時代にあって、行政が箱モノ施設をつくる、維持管理するという方向性ではもはやなく、財源や人材確保も現実的ではありません。

そこで未来へ向けての議論の提案をするのが今回の一般質問の趣旨でありますが、まずは市民の皆さまとの認識の共有として、市営住宅について、平成15年からの検討委員会の決定とその後の進捗、現況についてお伺いします。

【答弁概要】

市営住宅は、公営住宅法に基づき、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むための住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸等し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設置したもの。

戦後復興期から住宅に困窮する低額所得者に対して供給され、住宅不足の解消と良質なストック形成の誘導に一定の役割を担ってきた。

一方で、戦後から数十年が経過し、民間住宅事情等を考慮すれば、方針を転換すべき時期に来ているということから、本市では平成15年に検討委員会を立ち上げ、総合的な観点から検討を行った。検討委員会の報告書では、施設の概要、入居状況、課題、今後の整備方針のほか、計画管理戸数や、戸数削減に伴う対応なども報告された。

現在は、この検討委員会の報告書や令和4年3月に改訂した「飯能市市営住宅等長寿命化計画」に基づき、市営住宅は当分の間、建替えは行なわず、耐用年数を経過した住宅に明渡しが生じた場合は、新たに募集は行なわないという方針に沿って、管理等を進めている。

当分の間、建替えはしない、耐用年数を過ぎたので新規の募集も行わない、という状況が長くつづいているという現状がわかりました。

まだ住んでおられる方がいて、多くが空室、滝沢議員に教えていただきましたが、新田団地と向原団地は撮影の引き合いが多くて、撮影のため草刈りをしないでくださいというロープが張ってある状態。確かに撮影にはよさそうです。時代背景も幅広いです。

ただ、長くただこのままというのは、万が一火事でもあったら怖いですし、やはり住宅は人が住まなければ、寂れて傷んでいくだけ。

もう、当分の間何もしないではなく、さすがに次の方針を定めて動く時期も、既に遅いという現状です。

逆になんだか広くて静かで大変長閑な、住むにはよい環境だとも感じます。

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課は、公営住宅に係るPPP/PFI導入推進事業を継続して毎年度実施しています。

今年度も地域でPPP/PFI事業への参画意欲のある民間事業者等と地方公共団体とが、連携して行う基本構想の検討を、ノウハウのあるコンサルタント等の実務者への助成を行うことにより支援しています。

国としても支援が必要な課題として支援しているということです。

昭和40年代の公営住宅ストックが更新期を迎える中、多くの地方公共団体では、将来の人口動向・地域のあり方を多角的に検討する必要に加え、建替え等に十分な予算や組織・人員の確保が困難な状況にあります。

人口は減る、高齢化する、建物はどんどん古くなる、でも地方はお金も人員もない、この課題はもう先送りできない。

そこで、こうした制度を活用することで、PPP/PFIに取り組む意欲のある地方公共団体がPPP/PFI手法が有効と考えられる併設機能・集約余剰地活用策の検討等の条件整理・事業提案等などを行う際に必要な情報提供など、基本構想策定段階における必要な支援が得られます。

PPP/PFIによる公営住宅団地の再生等の、具体的な事業提案を行う民間事業者等への支援などを実施するためにも、市としての動きが必要と考えます。

市営住宅の今後について、PPP/PFI手法が有効と考えられる併設機能・集約余剰地活用策の検討等、基本構想策定段階における必要な支援が受けられるこうした制度を活用する必要がないでしょうか?

【答弁概要】

市営住宅に係るPFI導入推進事業には、地方公共団体における民間活力を活用した公営住宅等の整備事業の取組を推進するためのものであり、毎年、市町村が事業を提案し、採択された事業が実施されていることは承知している。

市営住宅の建替え等については、十分な予算や組織・人員の確保が困難な状況にあり、PPP手法の活用などについても検討していかなければならないと認識をしている。

今後、鉄筋コンクリート造の住宅も耐用年数が到来し、建替え等の判断が必要になる。しっかりと課題を整理し、建て替え等を行うと判断した場合には、ご提案の事業にも積極的に手を挙げてまいりたい。

建替えを行うと判断したら積極的に手をあげて進める、とのことですが、市として課題を先送りせずに、議論して検討して、決断する時期がすでに来ています。

全国的な課題であって、非常に参考になる、飯能市でも導入できる要素の多分にある事例も増えてきていますので、ぜひ現実に向き合って決断するための検討を進めていただきたい。

戦後の施策を方向転換すべき時期として検討委員会が立ち上がったのが平成15年というご答弁がありましたが、今また住宅問題は日本の課題です。

政党の勉強会で「孤独死の現場」について学ぶ機会がありました。壮絶で、まさにこの国の闇そのものという内容でした。

ご高齢者の交通事故死よりお風呂での溺死の方が発生件数が多いそうですが、孤独死の現場で溺死があると、人の身体はわりとすぐに液体になるそうで、専門業者もご遺体としては大きいものしか持って行ってくれない。残った浴槽に諸々お身体のパーツがまだご入浴されているそうで、そうなるとユニットバス交換では人は住めないらし、アパート建替えになったなどは、特別な事例ではないそうです。

高齢者が賃貸物件を借りられないのは、やはりリスクが高いとか、孤独死の前にレスキューされても、大家さんへはつながらずに、個人情報の問題から裁判をやらないといけないとか、とにかく確固たるルール作りが急がれています。

人は必ず亡くなりますので、実態も正確な数は把握されておらず、ルールもない今のままでは、死後引取手がない「無縁遺体」が加速度的に増えるという試算もあって、取り扱いに自治体が困惑し、税金が投入され続け、それでどうやってこの国の未来を担う次世代投資へ財源をまわすのだという恐ろしい現実が起こっている。飯能も無関係ではない。

住宅に関する課題は、どの自治体も、飯能市も今本当に向き合わなければ間に合わないので、PPP/PFIを推進すべきです。

老朽化施設への対応

市営住宅以外も、市内の各公共施設老朽化は深刻です。

埼玉県 企画財政部 市町村課 財政担当は、県内のPPP/PFI 事例集を公表しています。

確認してみると、

富士見市の市立つるせ台小学校、市立図書館鶴瀬西分館及び市立つるせ台放課後児童クラブ整備並びに維持管理運営事業、川越市公園温水利用型健康運動施設等整備運営事業、などがありました。

和光市広沢複合施設整備・運営事業では、認定こども園、総合児童センター、市民プール、保健センター及び児童発達支援センターといった公共施設に加え、民間収益施設(温浴施設、駐車場、広場など)も複合的に整備しており、飯能市での老朽化した施設の対応においても、示唆があるといえます。

この一覧に、飯能市の記載はありません。

小学校・複合公共施設、浄化槽、廃棄物処理施設、官民複合施設、義務教育施設、道の駅など様々な利用が可能であるPP/PFIへの取り組みがないのですが、それははなぜでしょうか。

道路と同じく、公共施設もハード面の整備ではありますが、それだけではなく人の暮らしに直結するものです。

地区行政センターでは、例えば市内で最も古い加治地区行政センターが今年度、重点施策の新規事業として耐震診断調査が実施されますが、まずは耐震の診断調査です。

耐震性なんてあるわけないでしょ?と皆さん素朴に驚かれるところで、調査から実際に新しくなるのかどうか、なるとしても現実には、第一小学校と中央地区行政センター、放課後児童クラブの複合化も検討から完成までに10年ほど要するものです。

飯能市でも直ちに取り組みを進めるべきではないでしょうか、ご所見をお伺いします。

【答弁概要】

県内の自治体でのPPP/PFIの取り組みについては様々あるということは認識している。

本市では、飯能市公共施設等総合管理計画において総量の最適化、施設の再編、再配置そして、効果的、効率的な管理運営として「PPP/PFIの活用」を掲げており、第7次飯能市行政改革大綱「飯能市行政改革・財政健全化実施計画」(令和4年度~令和7年度)でも、

より質の高い行政サービスを提供するため、民間事業者等のノウハウ・アイデア、資源を最大限活用します。

指定管理者制度や民間委託が最適な施設等については、積極的に検討し導入していきます。新たな施設の建設や維持管理に当たっては、民間事業者等の資金を活用したPPP/PFIによる検討を優先的に行います。

といった位置づけをしている。

これに基づき、市ではこれまで老朽化施設の更新を検討する中で、PPP/PFIの導入について民間事業者等と意見交換を行い、検討した事例もある。

しかし現実的には民間活力を活用したくても、行政側の要求水準が高いことや民間の自由な裁量が生かされないことで両者のニーズがマッチしないことや行政側が民間を活用したくても、民間はメリットを感じていないことがPPP/PFIの取り組みがなかなか進まない要因になっていると考えている。

公共施設等の老朽化対応は、公共施設等総合管理計画に基づき、人口減少等による公共施設等の利用需要の変化を把握するとともに、現在の財政状況を踏まえ、民間活力の活用をはじめ、あらゆる手段を検討し、スピード感をもって財政負担の軽減、平準化と公共施設等の最適な配置に努めてまいりたい。

要因としては、行政側の要求水準が高い、民間の自由な裁量が生かされない、民間がメリットを感じてくれない、行政側の片思い、これはクリアしないといけないんです。

絶対に行政と組むメリットはあります。我々はそうですよね、飯能じゃダメですよねと言っていてはいけない。

成功事例を視察しても、やはり同じ難関からスタートして、「行政は黒子に徹して民間がどうすればやりやすいか、やりたいことをやれるか、出来ることは全部やりました」とその苦労の先に成功事例がありますし、「用途地域変更するのにだいぶ大阪府とケンカしました」とか、一見それは無理でしょう、ということをやって、未来への一歩を手に入れています。

この難しい課題は間違いなくすごく大変だけれど、ここはその覚悟をもってやらなければ、飯能の未来は拓けないと思います

PPP/PFI情報の研究と公開

PPP/PFIについては、先の埼玉県 PFI事業の概要以外にも、内閣府 民間資金等活用事業推進室、国土交通省、文部科学省 文教施設におけるPPP/PFIの推進、PFIを活用した公立学校施設の整備と、各所管に沿ったものですが、様々な資料があり、それぞれ現状の飯能市内の施設に対して、どのような検討がありうるか概要が分かります。

現状、本庁舎やさわらびの湯、公共施設など総合管理計画に、記載はされていて、PPP/PFI手法の検討や、公共施設等マネジメントやPRE戦略マネジメント(PREM)の活用なども研究し取り組むとはなっていますが、具体的進捗はありません。

市内の様々な事業について用いられるかどうか検討するためにも、PPP/PFI情報の研究を行い、その結果を公表して民間参入を促してはいかがでしょうか、ご所見をお伺いします。

【答弁概要】

PPPやPFI手法は、民間の資金やノウハウを活用していく取組であり、官・公と民が、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の向上を図ることができる。

令和6年度においては、美杉台小学校の増築校舎についてリース方式で調達するなどし、これもPPP手法の一つ。

現在、検討を進めている道の駅の整備・運営に当たってもPFI手法等による「民設民営」を基本としている。

財源の確保、人材の確保が難しく、今までのやり方が通用しない時代が到来している状況の中、今後の行政運営を考えると、民間でできることは民間に任せる、民間のノウハウ、資金といった民間活力を最大限に活用していくということに、今まで以上に積極的に取り組んでいく必要がある。

PPP/PFI情報は、特定営利活動法人日本PFI・PPP協会のホームページでは、全国自治体のPFI等の公募案件が掲載されている。また、一般財団法人地域総合整備財団、いわゆる「ふるさと財団」が実施する公民連携研究事業やセミナー等の情報を掲載する公民連携ポータルサイトもある。このような情報網を活用し、新しい事例、成功事例などの情報収集、研究に取り組んで行くとともに、民間のアイデアを生かすべく情報発信にも取り組んでいきたい。